一方、サンショウは、より多く利用されています。

若葉を木の芽として

雄花を花サンショウとして

5~6月ころの若い実を佃煮などに

9~10月ころ熟した実を乾燥粉末して七味唐辛子などに

木材をすりこ木の材料として利用されます。

以下に、カラスザンショウとサンショウについて詳しく見てみます。

カラスザンショウ(烏山椒)について

カラスザンショウの薄緑いろの花

カラスザンショウの薄緑色の花

カラスザンショウは、ミカン科イヌザンショウ属に分布する雌雄異株の落葉高木で、

伐採跡や崩壊地にいち早く生えるパイオニア(先駆)植物です。

名前は、サンショウにくらべて利用価値が低いためカラスとつけられたとする説や、

サンショウにくらべて実、葉、樹などが大きいためにカラスとつけられたとする説、

実をカラスが好んで食べるためとする説、などがあります。

カラスザンショウの花は7月末ごろに、枝先に10~20cmの花序になって、たくさんの小さな花を咲かせます。

冒頭の写真のように、樹にはたくさんの花序が咲くので、遠目からもよく目につきます。(^_^)

薄緑色の花の塊が、樹全体に咲いている様子は壮観です。

花を拡大してみました。

カラスザンショウの花

カラスザンショウは雌雄異株で、写真の花は雄株に咲いた雄花のようです。

花びらの色は薄緑で5枚、長さ2〜2.5mmの長楕円形になります。

雄花の雄しべは5本で、黄色い花粉嚢が目立っています。

写真はありませんが、雌花の子房や花柱は緑色になります。

この無数の小さな花に含まれる蜜は、ミツバチの蜜源として利用されています。

また、葉はアゲハチョウ科の蝶が好んで食べる食草にもなっています。昆虫にとっては、有用な樹のようです。

カラスザンショウに集まった昆虫を動画で撮ってみました。

よろしかったら、ご覧ください。

ハチの仲間や、アリなどが、盛んに密を吸っているようです。

人の役にはたたないといわれるカラスザンショウですが、昆虫にとってはありたい存在のようです。

カラスザンショウの花は、大きな白い花序になって咲くので、

一見、クマノミズキやミズキに似ているようにみえます(「クマノミズキとミズキの違い」)が、

開花時期や葉の形が違うので、間違うことはないだろうと思います。

そして、花が終わった後には、実をつけます。

カラスザンショウの実

こちらがカラスザンショウの実です。

たくさんの実がかたまってついていますが、11~1月ごろに紅紫色に熟し、中から黒い種が現れます。

種は3mmほどで、光沢がある黒で、表面に細かな皺がつきます。

そして、ツグミ、キビタケ、メジロなどの鳥たちによって食べられ、種子散布されます。

カラスザンショウの葉や樹

カラスザンショウの葉

こちらがカラスザンショウの葉です。

カラスザンショウの葉は互生しますが、長さ80cmほどの大きな一回奇数数羽状複葉で、葉の葉柄や裏面には細かなトゲがつきます。

小葉は7〜15対つき、長さ5~15cm 幅2~4.5cmの披針形で、油点があり、ミカン科特有の香りがします。

ナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハなどの、アゲハチョウが好んで食べると言われます。

カラスザンショウの葉や樹

こちらは、樹の下から見上げたカラスザンショウです。

大きな葉をたくさんつけていますが、

樹高約15m、直径は60cmくらいになる落葉高木で、

樹高が5mほどのサンショウとは、大きさが全く違います。

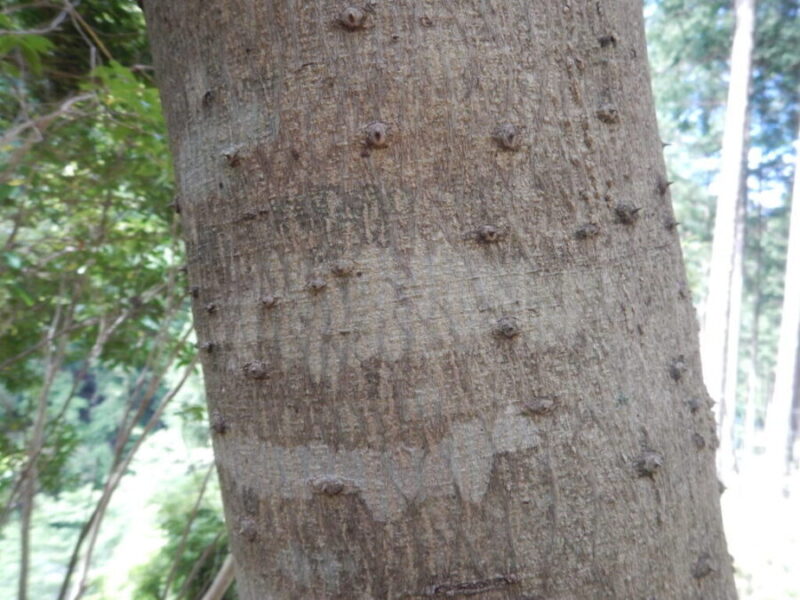

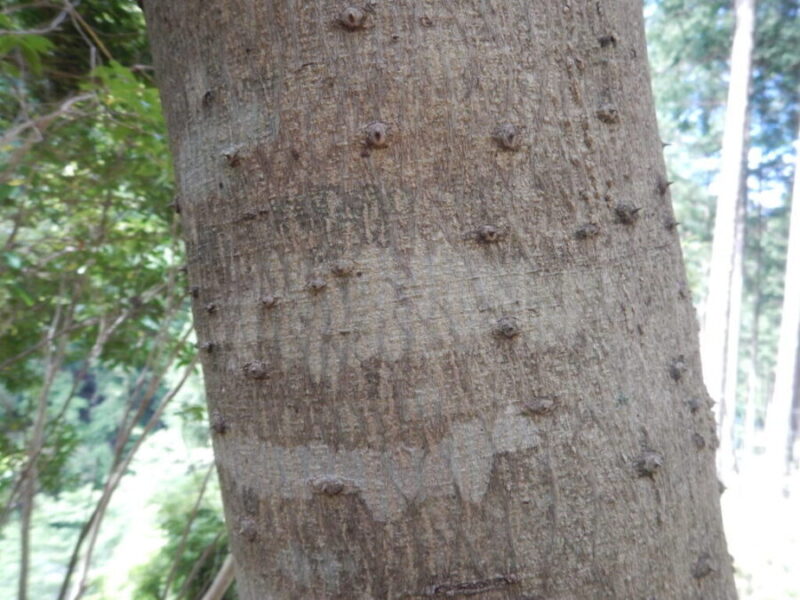

カラスザンショウの幹

この樹の幹は、太さが30cmほどですが、このように表面にたくさんのトゲがついているので、

近づくときは気を付けたほうがよさそうです。

カラスザンショウの基本情報・花言葉

カラスザンショウ(烏山椒)は、フィリピン、中国、台湾、朝鮮半島南部や日本の本州から沖縄に分布する、

名前は、サンショウにくらべて利用価値が低いためカラスとつけられたとする説や、

サンショウにくらべて実、葉、樹などが大きいためにカラスとつけられたとする説、

実をカラスが好んで食べるためとする説、などの諸説があります。

別名には、アコウザンショウ、イヌダラ、コメダラ、ヤマザンショウなどがあります。

学名は、Fagara ailanthoides

英名は、Japanese Prickly-ash

花期は7~8月で、枝の先に10~20cmの散房花序をつけ、薄緑色の小さな花をたくさんつけます。

花びらは5枚で、長さ2〜2.5mmの長楕円形。雄花の雄しべは5個で、雌花の子房や花柱は緑色になります。

実は乾果で3個にわかれ、直径3~5mmの平たい球形になります。

紅紫色で11~1月に熟し、中から黒い種が現れます。大きさは3mmほどで、光沢がありますが細かな皺があります。

ツグミ、キビタケ、メジロなどに食べられ種子散布されます。

葉は互生し、長さ80cmほどの奇数羽状複葉で、小葉は7〜15対になり長さ5~15cm 幅2~4.5cmの披針形です。

また、葉には油点があり、特有の香りがします。ナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハなどの、アゲハチョウが好んで食べます。

樹高は15mほど、直径60cmほどになり、幹や枝には棘が多く、樹皮は灰色で、縦に皮目のすじが見られます。

伐採跡や崩壊地にいち早く生えるパイオニア(先駆)植物で、若葉は天ぷらなどで食べることができます。

また、花は蜂の蜜源にされますが、スリコギに使われます。

なお、カラスザンショウの花言葉、誕生花は不明です。

サンショウ(山椒)について

サンショウの花

サンショウの黄緑色の花

一方、サンショウの花は、4~5月に咲き、枝先に5mmほどの小さな黄緑色の花をまとまって咲かせます。

雄花は「花サンショウ」として利用されます。

雌花の果実は、ご存じのように、若い実として、あるいは完熟した実として使われます。

また、実だけでなく、葉も「木の芽」と呼ばれて料理に使われるのはよく知られていますね。

サンショウの実

つぎの写真は、8月始めのサンショウの樹です。実が赤く熟れてきています。

8月初旬のサンショウの樹

サンショウの樹は、雌雄異株でミカン科サンショウ属の落葉低木で、樹高は5m程度です。

葉は互生し、長さ10 ~15cmほどで奇数羽状複葉となります。 カラスザンショウに較べてすべてが小さくなっています。

実はピリッとして辛いのですが、メジロやキビタキなどの鳥たちは平気で食べるようです。

サンショウ(山椒)の基本情報・花言葉

サンショウは、朝鮮半島南部と日本の北海道から屋久島に分布するミカン科サンショウ属の落葉低木で雌雄異株です。

山椒の「椒」の字は芳しいや辛味の意味があり、山でできるいい香りがする辛味の実であることに由来するとされます。

別名はハジカミ。ハジは果実がはぜる様子を表しており、カミはニラの古名カミラの略で辛味を表していると言われます。

学名は、Zanthoxylum piperitum

英名は、Japanese pepper

花期は4~5月で、枝先の葉腋に5mmほどの黄緑色の花をたくさん咲かせます。

雄花は花山椒として食用にされ、雌花は若い実(約5mm)や完熟した実が料理に使われます。

葉は互生し、奇数羽状複葉で長さ10~15cmほど、小葉は1 ~2 cmの楕円形で、5 - 9対でつきます。

葉の縁にはゆるい鋸歯が見られます。 葉は、木の芽として、料理の添え物などに使われます。

樹高は3~5mになりますが、葉柄の根元に鋭い棘が2本ずつ対生してつきます。

木はスリコギに使われます。

山椒の樹は各種の品種ありますが、大粒の実がなる山椒として、

樹にトゲのない朝倉山椒と、トゲがあるブドウサンショウがあります。

花言葉は、「健康」「魅惑」で、11月22日の誕生花です。

参照サイト

樹木図鑑 カラスザンショウ

松江の花図鑑 カラスザンショウ

Chills Laboratory サンショウ

カラスザンショウは、花は蜂の蜜源として利用され、アゲハチョウ類が好む食草になっています。同じミカン科で落葉低木のサンショウにくらべて利用価値が低いと言われてきましたが、ここでは、カラスザンショウとサンショウの違いをまとめました。

カラスザンショウ(烏山椒)、サンショウ(山椒)との違い

カラスザンショウとサンショウの違い ~まとめ~

最初に、カラスザンショウとサンショウの違いをまとめておきます。

カラスザンショウとサンショウは、葉や樹の大きさが違うとともに、利用のされ方も違います。

| カラスザンショウ | サンショウ | |

| 花期 | 7~8月 | 4~5月 |

| 花の利用 | 蜂や蝶の蜜源 | 花山椒(料理) |

| 実 | 3~5mmほど | 3~5mmほど |

| 実の利用 | (メジロやカラスなどの餌) | 若い実、完熟の実を料理に利用 |

| 樹高 | 15m | 3~5m |

| 葉の形と大きさ | 奇数羽状複葉80cm | 奇数羽状複葉10~15cm |

| 葉の利用 | - | 木の芽(料理) |

| 木の利用 | スリコギ | スリコギ |

カラスザンショウは、

蜜源植物

スリコギの材料

などに利用されています。

一方、サンショウは、より多く利用されています。

若葉を木の芽として

雄花を花サンショウとして

5~6月ころの若い実を佃煮などに

9~10月ころ熟した実を乾燥粉末して七味唐辛子などに

木材をすりこ木の材料として利用されます。

以下に、カラスザンショウとサンショウについて詳しく見てみます。

カラスザンショウ(烏山椒)について

カラスザンショウの薄緑いろの花

カラスザンショウの薄緑色の花

カラスザンショウは、ミカン科イヌザンショウ属に分布する雌雄異株の落葉高木で、

伐採跡や崩壊地にいち早く生えるパイオニア(先駆)植物です。

名前は、サンショウにくらべて利用価値が低いためカラスとつけられたとする説や、

サンショウにくらべて実、葉、樹などが大きいためにカラスとつけられたとする説、

実をカラスが好んで食べるためとする説、などがあります。

カラスザンショウの花は7月末ごろに、枝先に10~20cmの花序になって、たくさんの小さな花を咲かせます。

冒頭の写真のように、樹にはたくさんの花序が咲くので、遠目からもよく目につきます。(^_^)

薄緑色の花の塊が、樹全体に咲いている様子は壮観です。

花を拡大してみました。

カラスザンショウの花

カラスザンショウは雌雄異株で、写真の花は雄株に咲いた雄花のようです。

花びらの色は薄緑で5枚、長さ2〜2.5mmの長楕円形になります。

雄花の雄しべは5本で、黄色い花粉嚢が目立っています。

写真はありませんが、雌花の子房や花柱は緑色になります。

この無数の小さな花に含まれる蜜は、ミツバチの蜜源として利用されています。

また、葉はアゲハチョウ科の蝶が好んで食べる食草にもなっています。昆虫にとっては、有用な樹のようです。

カラスザンショウに集まった昆虫を動画で撮ってみました。

よろしかったら、ご覧ください。

ハチの仲間や、アリなどが、盛んに密を吸っているようです。

人の役にはたたないといわれるカラスザンショウですが、昆虫にとってはありたい存在のようです。

カラスザンショウの花は、大きな白い花序になって咲くので、

一見、クマノミズキやミズキに似ているようにみえます(「クマノミズキとミズキの違い」)が、

開花時期や葉の形が違うので、間違うことはないだろうと思います。

そして、花が終わった後には、実をつけます。

カラスザンショウの実

こちらがカラスザンショウの実です。

たくさんの実がかたまってついていますが、11~1月ごろに紅紫色に熟し、中から黒い種が現れます。

種は3mmほどで、光沢がある黒で、表面に細かな皺がつきます。

そして、ツグミ、キビタケ、メジロなどの鳥たちによって食べられ、種子散布されます。

カラスザンショウの葉や樹

カラスザンショウの葉

こちらがカラスザンショウの葉です。

カラスザンショウの葉は互生しますが、長さ80cmほどの大きな一回奇数数羽状複葉で、葉の葉柄や裏面には細かなトゲがつきます。

小葉は7〜15対つき、長さ5~15cm 幅2~4.5cmの披針形で、油点があり、ミカン科特有の香りがします。

ナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハなどの、アゲハチョウが好んで食べると言われます。

カラスザンショウの葉や樹

こちらは、樹の下から見上げたカラスザンショウです。

大きな葉をたくさんつけていますが、

樹高約15m、直径は60cmくらいになる落葉高木で、

樹高が5mほどのサンショウとは、大きさが全く違います。

カラスザンショウの幹

この樹の幹は、太さが30cmほどですが、このように表面にたくさんのトゲがついているので、

近づくときは気を付けたほうがよさそうです。

カラスザンショウの基本情報・花言葉

カラスザンショウ(烏山椒)は、フィリピン、中国、台湾、朝鮮半島南部や日本の本州から沖縄に分布する、

名前は、サンショウにくらべて利用価値が低いためカラスとつけられたとする説や、

サンショウにくらべて実、葉、樹などが大きいためにカラスとつけられたとする説、

実をカラスが好んで食べるためとする説、などの諸説があります。

別名には、アコウザンショウ、イヌダラ、コメダラ、ヤマザンショウなどがあります。

学名は、Fagara ailanthoides

英名は、Japanese Prickly-ash

花期は7~8月で、枝の先に10~20cmの散房花序をつけ、薄緑色の小さな花をたくさんつけます。

花びらは5枚で、長さ2〜2.5mmの長楕円形。雄花の雄しべは5個で、雌花の子房や花柱は緑色になります。

実は乾果で3個にわかれ、直径3~5mmの平たい球形になります。

紅紫色で11~1月に熟し、中から黒い種が現れます。大きさは3mmほどで、光沢がありますが細かな皺があります。

ツグミ、キビタケ、メジロなどに食べられ種子散布されます。

葉は互生し、長さ80cmほどの奇数羽状複葉で、小葉は7〜15対になり長さ5~15cm 幅2~4.5cmの披針形です。

また、葉には油点があり、特有の香りがします。ナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハなどの、アゲハチョウが好んで食べます。

樹高は15mほど、直径60cmほどになり、幹や枝には棘が多く、樹皮は灰色で、縦に皮目のすじが見られます。

伐採跡や崩壊地にいち早く生えるパイオニア(先駆)植物で、若葉は天ぷらなどで食べることができます。

また、花は蜂の蜜源にされますが、スリコギに使われます。

なお、カラスザンショウの花言葉、誕生花は不明です。

サンショウ(山椒)について

サンショウの花

サンショウの黄緑色の花

一方、サンショウの花は、4~5月に咲き、枝先に5mmほどの小さな黄緑色の花をまとまって咲かせます。

雄花は「花サンショウ」として利用されます。

雌花の果実は、ご存じのように、若い実として、あるいは完熟した実として使われます。

また、実だけでなく、葉も「木の芽」と呼ばれて料理に使われるのはよく知られていますね。

サンショウの実

つぎの写真は、8月始めのサンショウの樹です。実が赤く熟れてきています。

8月初旬のサンショウの樹

サンショウの樹は、雌雄異株でミカン科サンショウ属の落葉低木で、樹高は5m程度です。

葉は互生し、長さ10 ~15cmほどで奇数羽状複葉となります。 カラスザンショウに較べてすべてが小さくなっています。

実はピリッとして辛いのですが、メジロやキビタキなどの鳥たちは平気で食べるようです。

サンショウ(山椒)の基本情報・花言葉

サンショウは、朝鮮半島南部と日本の北海道から屋久島に分布するミカン科サンショウ属の落葉低木で雌雄異株です。

山椒の「椒」の字は芳しいや辛味の意味があり、山でできるいい香りがする辛味の実であることに由来するとされます。

別名はハジカミ。ハジは果実がはぜる様子を表しており、カミはニラの古名カミラの略で辛味を表していると言われます。

学名は、Zanthoxylum piperitum

英名は、Japanese pepper

花期は4~5月で、枝先の葉腋に5mmほどの黄緑色の花をたくさん咲かせます。

雄花は花山椒として食用にされ、雌花は若い実(約5mm)や完熟した実が料理に使われます。

葉は互生し、奇数羽状複葉で長さ10~15cmほど、小葉は1 ~2 cmの楕円形で、5 - 9対でつきます。

葉の縁にはゆるい鋸歯が見られます。 葉は、木の芽として、料理の添え物などに使われます。

樹高は3~5mになりますが、葉柄の根元に鋭い棘が2本ずつ対生してつきます。

木はスリコギに使われます。

山椒の樹は各種の品種ありますが、大粒の実がなる山椒として、

樹にトゲのない朝倉山椒と、トゲがあるブドウサンショウがあります。

花言葉は、「健康」「魅惑」で、11月22日の誕生花です。

参照サイト

樹木図鑑 カラスザンショウ

松江の花図鑑 カラスザンショウ

Chills Laboratory サンショウ