クサギ(臭木)は、8~9月に白い花をさかせ、甘酸っぱいいい香りがしますが、葉や枝をちぎりると嫌なにおいがするので、クサギと不名誉な名前がつけられました。若葉は食べることができ、秋に黒く熟す黒い実は草木染の染料にもなります。

葉をちぎると嫌な臭いのクサギ、白い花はいい香りで、黒い実をつけます

クサギの白い花

クサギ(臭木)のツボミ

クサギ(臭木)は、葉や枝を揉んだり折ると、いやな匂いがするので、クサギと名づけられたといわれます。

ツボミは、白やピンクいろの袋状でかわいい形で、枝先にたくさんついています。

このツボミがだんだんと膨らみ、やがて赤みを帯びた萼(ガク)が5つに裂け、花はそこから先に飛び出して咲きます。

花びらは白く5枚で、先端付近が少し尖り気味になって広がっています。

その先に、長く伸びた、4本の雄しべと1本の雌しべもよく目立っています。

クサギ(臭木)の花

クサギは、このようにたくさんの花が集まって咲いていますが、それぞれの花が競い合ってさいているように感じます。

咲いた花は白ですが、たくさんついた薄いピンクのツボミとのコントラストも、魅力的だと思います。

たくさんのクサギ(臭木)の花

以前、知人から、クサギ(臭木)の葉の匂いは良くない(なれるとそれほどでもないようにも思いますが。)が、花はいい香りがする、と教えてもらいました。

さっそく、たしかめたところ、たしかにユリのような甘酸っぱいいい香りがしました。

それからは、私の見る目が少しかわりました。花自体も以前よりきれいに思うようになったようです(⌒ ⌒;)

クサギという消極的な名前ではなく、もう少しいい名前を付けてもらいたかったとも思いますが、いかがでしょうか。

クサギの樹と黒い実

クサギ(臭木)の樹

クサギ(臭木)は8mほどに育ちます。

大きな樹なので、写真のようにたくさん葉と花を咲かせます。

葉はちぎると嫌な臭いがすると言われますが、採ってから時間がたつと匂いが抜け、若葉は食べることができると言われます。

昔の食料不足時などに利用されたのかもしれませんね。

花がおわると当然のことで実をつけますが、つぎの写真のように、独特の特徴のある形をしています。

聞くところ、切り花にされることもあるようですが、羽根突きの羽根のようでもあり、愛嬌があって面白い形です。

クサギ(臭木)の黒い実

この紺色の実は、草木染めに使われ、水色、青色、銀鼠色などのいろに染色できるといわれます。

また、鳥によって食べられて運ばれ、散布されるようです。

クサギはパイオニア植物といわれ、荒地や更新された痩せ地などによく生えているのを見かけますが、鳥によって蒔かれてもののようですね。

クサギの基本情報・花言葉

クサギ(臭木)は、日本全土に分布するシソ科の落葉小高木です。8mくらいまで成長します。

花期は8~9月で、実は秋に黒く(紺色)熟します。

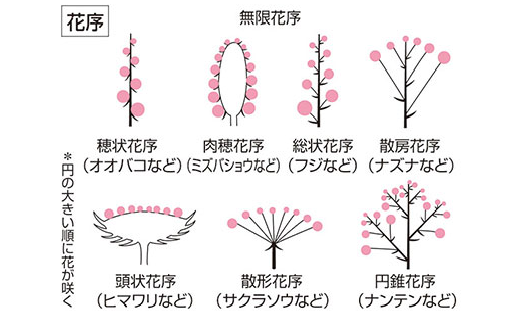

花は、円錐花序と呼ばれ、たくさんの花がつきます。円錐花序については下の図をご覧ください。

花序の説明図

「goo辞書 円錐花序の意味」のから引用

クサギ(臭木)の名前は、葉や枝をつぶしたときに独特の臭いにおいがすることに由来します。

学名は、Clerodendrum trichotomum

英名は、Harlequin glory bower

また、クサギ(臭木)は、先駆植物やパイオニア植物と言われ、樹が伐採されたり、崖崩れや台風などで更新された土地などに最初に現れる植物です。

このような土地は、日当たりがよく、乾燥しがちで痩せているのが一般的ですが、このような環境でも育つ、繁殖力の強い樹です。

葉は大きく、葉柄を含めると30cmほどになります。

また、対生しており、三角形状ハート形や広卵形になります。

樹皮は、灰色ないし灰褐色で、縦の裂け目があります。

花や実を観賞するため、庭木にも植えられます。また、実は切り花としても利用されているようです。

葉は独特のにおいはありますが、採ってしばらくたつと、この臭いはぬけます。

このため、若葉は、茹でることによって食べることが出来、おひたしや味噌汁の具などで、美味しくたべられます。

また、健康茶としても利用されており、高血圧の予防(血圧降下作用)、下痢、リウマチ、利尿、むくみ、鎮痛などに効用があると言われます。

クサギの黒い実は、草木染に使われます。水色、青色、銀鼠色などのいろに染色できます。

詳しくは、山崎青樹著 「草木染 染料植物図鑑1」をご覧ください。

花言葉は、「運命」「治療」で、10月26日の誕生花です。

おわりに

今盛んに咲いているクサギ(臭木)の花は、いい香りがします。

葉はちぎると独特の嫌な臭気がしますが、花はいい香りなので以外な気がします。

ただ、簡単に消えるため、若葉をたべたり、健康茶としても利用されます。

また、染料としても利用される有用な植物です。(^_^)

参照サイト

Wikipedia クサギ

庭木図鑑 樹木ペディア クサギ

花言葉 花の持つ言葉 クサギ

関連投稿

-

-

春に白い花を咲かせ、秋に赤い実をつけるゴンズイ(権萃)

ゴンズイ(権萃)は、5~6月に円錐状の花序になって白い花を咲かせ、秋に熟した赤い実が割れ、なかの黒い種が顔を出します。材はあまり使われず、有毒魚で役にたたないといわれるゴンズイと同じ名前がつけられまし ...

続きを見る