ヘビウリ(Trichosanthes cucumerina)は、インド原産のウリ科カラスウリ属のツル性の一年草で、明治時代に渡来。実は細長く蛇状に伸び、未熟果は食用にされ、熟すと赤橙色に変化。7~9月が花期で、白いレース状で昼に咲きます。

可憐な花が咲き、くねくねと長い実をつけるヘビウリ(蛇瓜)

ヘビウリの実

今回も、大阪公立大学附属植物園に訪問させていただきました。

入口ちかくで、鉄管で作られた支柱に網がはられ、

そこに、くねくねと伸びたヘビウリがたくさん垂れ下がっていました。

ヘビウリはインド原産のウリ科植物の一年草で、

明治時代末に渡来したとされます。

東南アジアの国では、食用にされていることもあるようですが、

日本では栽培しているのをあまり見ることはないようです。

実の形が蛇のようだとしてこの名前にされていますが、

皆さん、蛇と聞くだけで怖く、逃げだすのでしょうか、

栽培されているのは見たことがありません。

蛇にとって罪はないと思うのですが、気の毒なことだと思います。

毎年、春になると冬眠から目覚めたヘビが、

日当りのいい場所でゆったりと日光を浴びているところに出くわすことがありますが、

私も、どうにも苦手です。

以前、一度だけですが、蛇が蛙を頭から加えているのを見たことがあります。

小さな動物たちの生きざまですが、以上に興奮したものでした。

こどもの頃、家で鶏を飼っていましたが、

タマゴを狙って小屋に入ってきた大きな青大将も思い出します。

いずれにしても苦手な生き物です。

たくさんついたヘビウリの実

でも、張られた網のあちこちに、少しずつ違ったかたちで

ぶら下がっているようすは、

見ようによっては楽しいとも言えるかもしれません。

8月にはこのように青い実ですが、

ヘビウリはカラスウリ属に分類されており、

秋に熟すると赤くなります。

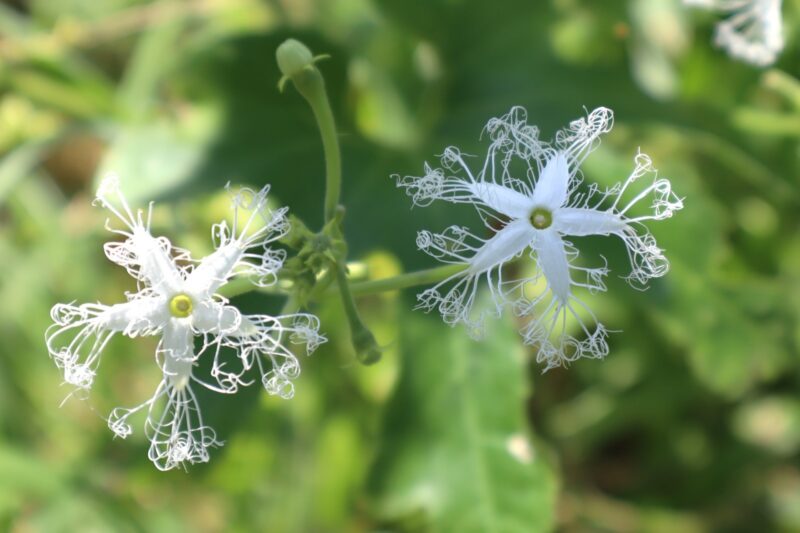

ヘビウリの花

ヘビウリの花

花は、実の印象とは違って、可愛く、きれいに咲きます。

5弁の花で、花弁の先が糸状に細かく分かれたレースのようになっています。

カラスウリのような花ですが、カラスウリが夕方咲き出し朝に萎むのにたいして、

ヘビウリは、日中から咲き始めます。

花言葉は、「良き便り」「誠実」。

蛇は脱皮する姿などから「再生」や「不老不死」の象徴とされ、

神の使いとされてきたことなどからつけられた花言葉でしょうか。

ヘビウリの蔓・葉

ヘビウリの茎と葉

こちらのヘビウリの葉は、円形ですが周辺は5裂ほどに分かれています。

縁に細かな鋸歯が見られますが、表面は無毛です。

茎は、3~5mほどに伸び、巻きビゲ(ツル)を伸ばしてものにつかまって伸びます。

独特の形の実をつけるヘビウリ、花が可愛いし、神の使いとも言われる蛇に親しめれば栽培するのもいいかもしれません。

ヘビウリの基本情報・花言葉

ヘビウリ(蛇瓜)は、原産地はインドとされ、ウリ科(Cucurbitaceae)カラスウリ属(Trichosanthes)に属するツル性の一年草です。

熱帯アジアを中心に広く栽培されており、日本へは明治時代末期に渡来しました。

名前は、実が細長く、くねくねと曲がる様子が蛇に似ていることから名付けられました。

別名は、ケカラスウリ。

蛇(ヘビ)の名前は、脱皮をすることからヘンミと呼ばれていたのが変化してヘビとなったなどの説があるようです。

学名は、Trichosanthes anguina

Trichosanthes は、ギリシャ語の 「thrix(trichos)(毛)、 anthos(花)」が語源で、

糸状に細かく裂けた花冠に由来します。

anguinaは、「蛇のようにくねくねとした」という意味を持つラテン語に由来しており、

実の形に因んでつけられました。

英名は 、snake gourd、 serpent gourd など

serpentは、蛇の意味で、

gourdは、ウリ科植物の総称

いずれも果実の形状に由来します

花期は7月から9月で、白色の花を咲かせます。

花はカラスウリに似ており、雄花は総状花序に8~15個ほど付き、雌花は単生です。

萼筒は円筒形で微軟毛があり、萼片は後屈します。

花弁は咲いた後に丸まる性質があり、朝方に開花することが多いようです。

実は非常に長く、円筒形で長さ1~2メートル、幅3~4センチに達します。

表面は平滑で、淡緑色の地に濃緑色の縞模様が入り、観賞用としても人気があります。

若い実は食用にもされ、膾(なます)やスープ、カレーなどに利用されますが、味はあまり評価されていないようです。

茎は細く、3~5メートルほど伸びるつる性で、分枝し角があり、微軟毛を持ちます。

葉は類円形または円状腎形で、長さ8~16センチ、幅6~18センチほど。

膜質で5裂(まれに3~7裂)し、裂片は倒卵形。葉の下面には密に微軟毛があり、

上面はほぼ無毛。縁には細かい鋸歯があります。

このように、ヘビウリはその独特な果実形状と花の美しさから、食用・観賞用の両面で親しまれてきました。

花言葉は、「良き便り」「誠実」。

参照サイト

三河の植物観察 ヘビウリ

季節の花 300 ヘビウリ

GKZ 植物事典 ヘビウリ

関連投稿

-

-

縁起物のカラスウリ(烏瓜)の赤い実

カラスウリは、種の形が打ち出の小槌や大黒さんの顔にているため、縁起物として財布に入れられます。7~9月ごろ、夕方に幻想的な花を咲かせますが、朝にしぼむため目立たず、赤い実の方が知られています。ここでは ...

-

-

見た目も楽しいヒョウタン(瓢箪)

ヒョウタンは、北アフリカ原産のウリ科のツル性一年草で、縄文時代に渡来し、長く親しまれてきました。食用には適さず、特徴のある実の形を利用した酒器、花器などの容器や、緑のカーテンなどに利用されてきました。 ...