ヒノキ(檜)は、加工性に優れ、緻密で狂いがすくなく、芳香を放つことなどから、神社や寺院の建築などによく使われ、日本の最高品質の建築材と言われます。ここでは、ヒノキ(檜)の特徴と、近縁種のアスナロ(翌檜)、サワラ(椹)との違いについてまとめました。

ヒノキ(檜)、アスナロ(翌檜)・サワラ(椹)との違い

ヒノキ(檜)について

ヒノキ(檜)の特徴

ヒノキは、樹高20~50m、直径2.5mになると言われます。

葉は、鱗片葉で枝に互生して付き、 枝全体は、扁平になっています。

また、枝の先は粘性があってよく曲がりますが、 少し揉むと独特の香りがします。 樹は、乾燥した土地を好むと言われます。

ヒノキの雄花と実(球果)

ヒノキの雄花

ヒノキの雄花は楕円形で、枝の先端に1個づつ着き、 春に花粉を飛散させて、多くの人を悩ませています。

飛散の時期は、 スギの一か月後くらいからと言われてます。

ヒノキの実は、球状で枝の先につきます。

ヒノキの実(球果)

写真のように、割れ目がついたきれいな形で、 1cmほどの大きさになります。

鈴のようなかで、クリスマス飾りなどにいいかと思いますが、どうでしょうか。

ヒノキの表皮

ヒノキの樹皮

ヒノキの樹皮は、写真のように赤褐色で、 縦方向に裂けて剝れます。 日本独特の屋根である檜皮葺(ヒワダブキ)に 使われてきたことは、よく知られていますね。

ヒノキの基本情報

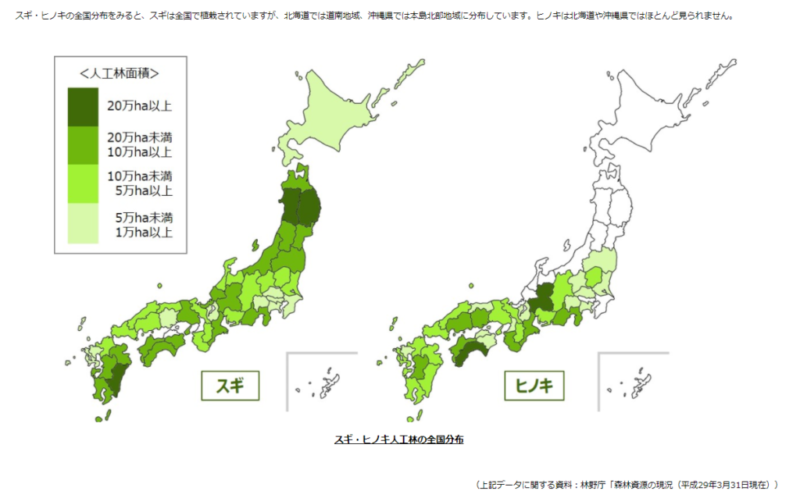

ヒノキは、中国、台湾、日本に分布するヒノキ科ヒノキ属の常緑高木の針葉樹で、福島県以南(沖縄を除く)の人工林に多く植えられています。

ヒノキの名前は、よく燃えることから「火の木」とする説や、「日の木」に由来するとする説があるようです。

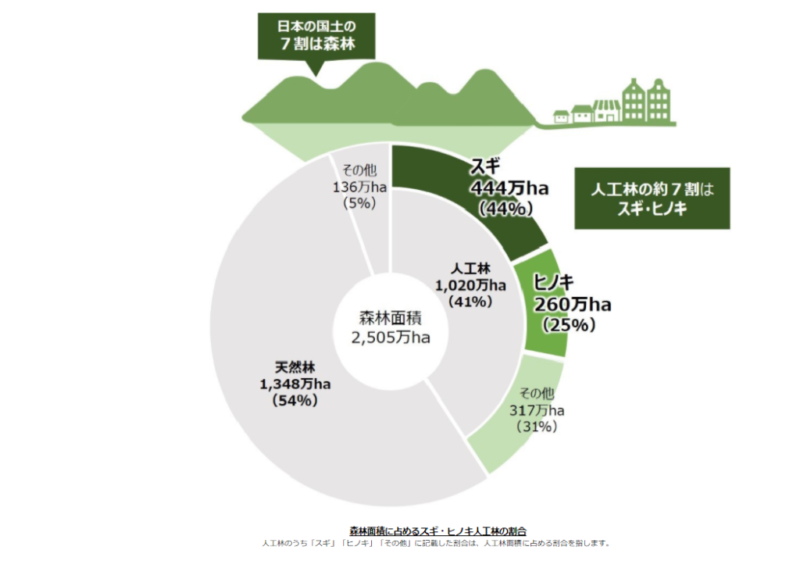

次の図は、林野庁のHPから借用した、日本の森林面積をまとめたものです。

総面積は2,505万ha、人工林が1,020万haで、ヒノキの植林面積は、そのうちの25%、260万haです。

ヒノキとスギの植林面積

スギの444万haにくらべて少なく、 より南に植えられているようです。

ヒノキとスギの分布

ヒノキの花言葉は、「不滅」「不老」「不死」「強い忍耐力」。

ヒノキ、アスナロ、サワラの葉と気孔滞

アスナロ、サワラ、ヒノキの葉

ヒノキの近縁種として、 アスナロ(翌檜)とサワラ(椹)を較べてみました。

(近縁種にクロベ(黒檜)がありますが、ここでは触れていません。) 写真の左から、アスナロ、サワラ、ヒノキです。

アスナロの葉は、鱗片葉で、サワラやヒノキに似ていますが、 幅が広いので、一目で違いがわかります。

サワラとヒノキは、葉の大きさは似ていますが、 サワラは、先端が尖っている点で違いがあります。

このように、それぞれで葉に違いがありますが、以下では気孔帯の違いを見てみます。

ヒノキの気孔滞

ヒノキの気孔帯

針葉樹の枝の裏面には、 水分を蒸散させたり、ガス交換する気孔帯があり、 白いワックスがついています。

ヒノキの気孔帯は、Y字形だと言われますが、どうでしょうか。

この気孔帯は、樹種によって異なるため、 近縁種を識別する場合に有効です。

以下では、アスナロとサワラの気孔帯について 見てみます。

アスナロの気孔帯

アスナロの気孔帯

こちらが、アスナロの気孔帯です。 「小」の字ににているとも言われているようですが、 どうでしょうか。(上下逆に見た形ですね)

サワラの気孔帯

サワラの気孔帯

こちらが、サワラの気孔帯です。 どちらかというと、アスナロににているように感じますが、 「蝶の形」とか、「X」に見えると言われているようです。

蝶のほうが近いでしょうか。 ヒノキとは明らかに違いますね。

また、ヒノキとの違いは、 ヒノキは葉をちぎると独特の匂いがするのに較べて、 サワラは匂いがしない点でも違います。

アスナロとサワラの基本情報

アスナロ(翌檜)

アスナロの樹

アスナロは日本固有種で、ヒノキ科アスナロ属の常緑高木針葉樹で、北海道南部から、九州の山地に分布し 、樹高10~30m、直径90cmになると言われます。

ヒノキチオールを豊富に含むため、 俎板(マナイタ)として最高級品にランクされるとのことです。

また、芳香があり、耐朽性が高くて腐りにくいため、 土台などの建築材に利用されます。

サワラ(椹)

サワラの樹

サワラの葉

サワラは日本の固有種で、岩手県以南から九州に分布する ヒノキ科ヒノキ属の常緑高木針葉樹です。

樹高は40m、直径は1mになると言われます。 枝の付き方は、枝と枝の間隔が広く、幹が目立ちます。

材は、建築材に使われます。 また、園芸品種がたくさん作られており、 庭木樹や生垣などにも植えられています。

ヒノキと、サワラ、アスナロの違い ~まとめ~

以上述べてきたことから、3者の違いをまとめました。

| ヒノキ | アスナロ | サワラ | |

| 葉の特徴 | 先端は尖らない | 幅広 | 先端が尖る |

| 気孔帯の形 | Y | 小 | X |

| 葉をちぎった匂い | 強い香り | 香る | 匂わない |

表中、太文字で示した項目が、明確な特徴になるかと思います。

おわりに

スギとともに、戦後人工林に植えられたヒノキと、 その近縁種であるアスナロとサワラについて、 違いなどを調べました。

ヒノキは、古来から重要な建築材として使われてきましたが、 いまは花粉症の元凶にもなっています。

地球環境が問題になっている今日、 樹木の活用推進や森林の手入れなどによって、 炭酸ガスの吸収増加、花粉の低減などを図ることも 大切だろうと思います。(>_<)

参照サイト

林野庁 スギ・ヒノキ林に関するデータ

日本植物生理学会 針葉樹の気孔帯について

松江の花図鑑 アスナロ

花言葉辞典 ヒノキ