ムクロジ(無患子)は、アジアの熱帯から亜熱帯や、日本の新潟県・茨城県以西に分布する落葉高木です。名前が「子が患わ無い」と書かれ、子供の無病息災を願って神社や寺に植えてられてきました。種は丸く硬いため、羽根突きの羽根や、数珠などに使われます。

邪気を払い、縁起がいいムクロジ(無患子)の利用

ムクロジ(無患子)の実

冒頭の写真は種で、上の写真が実になります。

実は、黄色っぽい果皮におおわれており、

この中に、黒く丸い種が入っています。

樹についたムクロジの実

我が家にも、ムクロジの樹はあるのですが、

まだ、実をつけないので、写真は、購入したものです。(>_<)

一昨年ころから、木の実でアクセサリーのようなものができないかと、いろいろ考えてみたのですが、

ムクロジの実は、固くてしっかりしていて、縁起もいいので、少しつくってみました。

近くの土産もの販売所においてもらいましたが、少しづつ買ってもらっているようです。

羽根突きの珠と数珠

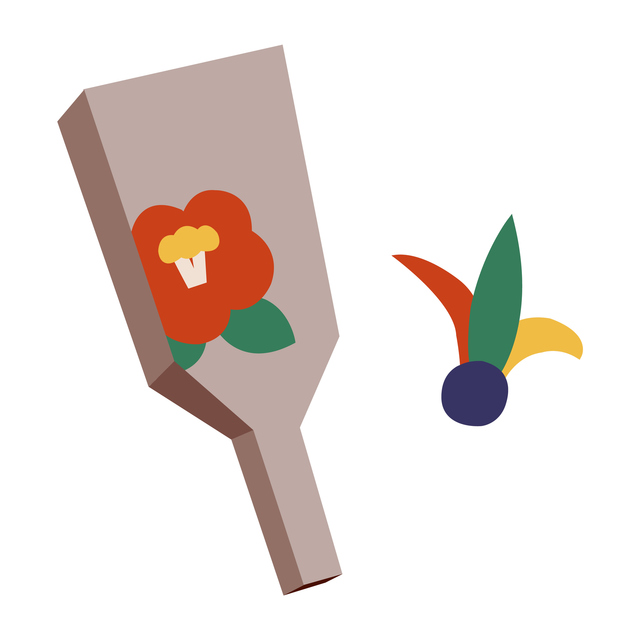

羽子板と羽根

いまでは、ほとんど遊ばれなくなった「羽根突き」ですが、ムクロジの種は、羽根の下につけられる珠に、使われているとのことです。

大きさは、10~13mmほどで硬く、少々たたいても割れません。

羽根突きは、羽根を、蚊を食べる蜻蛉(トンボ)と見たてて、それを打ちあうことによって、無病息災を願ったとの説もあるようです。

釈迦が、自分で108個のムクロジを作った数珠を弟子などに与えた、と言い伝えられており、

ムクロジの果皮の洗剤

ムクロジの果皮には、サポニンがふくまれており、水に浸すと泡が立って界面活性剤の働きがあり、

殺菌作用もあることから、昔から洗剤として利用されてきたようです。

平安時代には、公家屋敷によくて植えられ、洗濯や洗髪に使用されたと言われます。

このように、洗浄作用があることも、邪気を払うと連想された要因と考えられているようです。

昔は、洗剤をしても貴重だったようですね。

ムクロジの樹

ムクロジの樹

ムクロジは、茨城県・新潟県以南に分布する、雌雄同株の落葉高木で、大きいものでは20mの樹高になるとのことです。

人家周辺や公園、神社などに植えられていることがあるようですが、

秋には、黄色に紅葉し、きれいです。

ムクロジの葉痕

こちらは、我が家のムクロジの枝で、撮ったものです。

ムクロジが葉を落としたあとの葉痕が、猿の顔のように見えると聞いたので、撮ってみました。

あまりはっきりしないのですが、拡大した部分をみると、たしかに、そんな形にみえます。

これは、ムクロジの3つの維管束の痕の配置が、両目と口の部分に位置しているためのようです。

ちょっと面白いですね。(*^^*)

ムクロジ(無患子)の基本情報

ムクロジ(無患子)は、南アジア、東南アジア、東アジアの熱帯から亜熱帯に分布しますが、日本では新潟県・茨城県以西から沖縄に分布する、ムクロジ科ムクロジ属の落葉高木の広葉樹です。

庭木や神社・寺にも植えられているようです。

ムクロジの名前には、子が患うことが無いように、との願いが込められているといわれています。

学名は、Sapindus mukorossi

英名は、Indian soapberry

花期は6月ころで、枝の先に30cmほどの円錐花序になって、直径が4~5mmほどのたくさんの花をつけます。

実は20mmくらいの大きさで、10~11月ころ黄褐色に熟し、中に黒い実が1個入っています。

葉は互生し、70cmほどの偶数羽状複葉になり、子葉は8~16枚つきます。小葉は7~15cmで広い披針形で、全縁になります。

樹高は7~15mで、雌雄同株です。

ムクロジの花言葉は、不明です。

おわりに

ムクロジは、昔から数珠、羽根突きの羽根の珠、洗剤などに利用されてきました。

あまりなじみのないムクロジですが、昔から興味深いことに利用がされてきたことを知りました。

種はしっかりしていて、きれいな黒い色をしているので、アクセサリーに使うのも面白いと思います。(#^.^#)

参照サイト

Wikipedia ムクロジ

関連投稿